会社員のモヤモヤを解消!「辞める」前に知るべき3つの選択肢と後悔しないための行動リスト

もくじ

この記事はこんなあなた向け

- 現状に漠然とした不満やストレスを抱えているけれど、どう行動すれば良いか分からない会社員の方。

- 今の職場環境や仕事内容にモヤモヤを感じ、「辞める」以外の選択肢も知りたいと考えている方。

- ハラスメントに悩んでいるけれど、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方。

- 後悔のないキャリア選択をするために、具体的な行動指針や解決策を探している方。

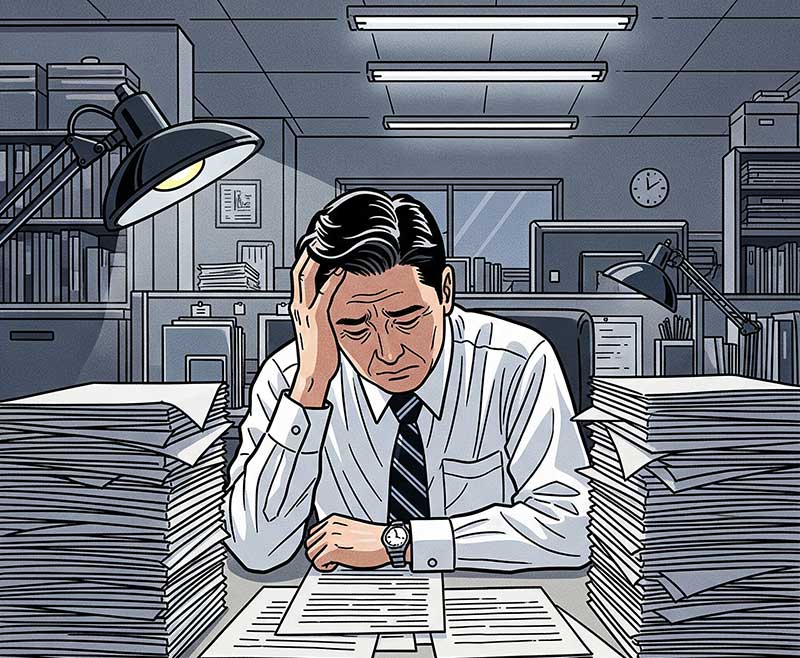

そのモヤモヤ、一人で抱えていませんか?

「毎日会社に行くのが憂鬱」「仕事にやりがいを感じない」「なんだかモヤモヤするけれど、何が不満なのか自分でもよくわからない。」。もしあなたがそんな漠然とした気持ちを抱えているなら、どうか一人で抱え込まないでください。あなたは一人ではありません。多くの会社員が、程度の差こそあれ、同じような悩みを抱えながら日々を過ごしています。

このブログでは、皆さんが抱える「モヤモヤ」を明確にし、具体的な解決策を見つけるためのお手伝いをしたいと考えています。感情的に「辞める」と決断する前に、冷静に状況を見つめ直し、後悔のないキャリア選択をするための道筋を一緒に考えていきましょう。

会社員のストレスと不満の現状

日本の会社員が抱えるストレスは、想像以上に深刻な状況にあります。連合の2022年調査によると、仕事や職業生活にストレスを感じている労働者は74.3%にものぼり、特に正規雇用者では79.7%とさらに高い割合を示しています。この数値は、多くの会社員が日常的に何らかのストレスを抱えている現実を浮き彫りにしています。

ストレスの主な要因を見てみると、1位が「職場の人間関係」(30.9%)、2位が「仕事の量」(22.8%)、3位が「地位・待遇」(19.9%)となっています。また、チューリッヒ生命保険の2024年調査では、「給与・賞与(金銭面)」が4年連続でストレス要因の1位(21.7%)であり、経済的な不安がビジネスパーソンにとって非常に大きなストレス源であり続けていることが示唆されています。人間関係も依然として上位にありますが、金銭面がより顕著なストレス源として浮上している状況です。

これらのストレスは、心身の健康にも影響を及ぼしています。精神的な不調や不安を感じているビジネスパーソンは半数近く(46.1%)に達しており、その理由も「人間関係」や「経済面」が上位を占めていることが分かっています。ストレスが個人の心身の健康にまで影響を及ぼしている深刻な状況がうかがえます。

さらに衝撃的なのは、ギャラップの「グローバル就業環境調査」(2022年)の結果です。日本人の「仕事満足度」はわずか5%で、調査対象145カ国中、イタリアと並んで最低という結果が出ています。この低い仕事満足度は、個人の問題に留まらず、日本全体の労働環境や企業文化に根深い課題があることを強く示唆しています。多くの労働者がストレスを感じながらも、その約3割が「ストレスについての相談先が特になし」と回答している点も注目されます。これは、多くの人が問題を内包し、適切なサポートを得られていない現状を示しており、相談しないことでストレスが解消されず、慢性化する可能性が高いことを示唆しています。このような慢性的なストレスは、仕事のモチベーション低下や心身の不調に繋がり、最終的に低い仕事満足度の一因となっていると考えられます。企業は相談窓口の設置だけでなく、従業員が安心して相談できる心理的安全性の高い環境を構築する必要があるでしょう。

また、新しい働き方としてリモートワークやフレックスタイム制が浸透しつつあるにも関わらず、「給与・賞与(金銭面)」がストレス要因の1位であり続けていることは、柔軟な働き方がワークライフバランスの改善には寄与する一方で、労働の対価としての満足度が低いという構造的な問題があることを示唆しています。これは、労働者が単に働き方だけでなく、労働の対価としての適正な評価と報酬を強く求めていることを示しており、企業は働き方改革だけでなく、評価制度や報酬体系の透明性・公平性を見直すことが、従業員満足度向上に不可欠であることを示唆しています。

これらのデータは、賃上げだけでは満足度が上がらないという指摘にも繋がります。給与以外の要素(人間関係、やりがい、成長機会など)が従業員のエンゲージメントに大きく影響していることを示唆しており、日本企業は、従業員のキャリア自律支援、心理的安全性の確保、適切な評価とフィードバック、そして従業員が本音で話せる風土作りなど、より包括的な「人的資本経営」の視点から抜本的な改革が求められていると言えるでしょう。

この記事で伝えたいメッセージと3つの選択肢の提示

「今の会社に不満があるなら、ただ我慢したり、感情的に辞める決断をするのはもったいない!」

あなたのモヤモヤは、実は解決できる可能性があります。この記事では、「辞める」という選択肢だけでなく、以下の3つの選択肢を冷静に考えることが、後悔しない未来を築くための鍵となることをお伝えします。

- 今の職場で改善できること:現状の環境や人間関係、業務内容をより良くするための具体的なアプローチ。

- 部署異動や配置転換の可能性:同じ会社内で、新たな環境や役割を見つける道。

- 新たな環境へ移る転職:会社を変えることで、キャリアを大きく変える選択肢。

そして、特にハラスメントなどで苦しんでいる方には、一人で抱え込まずに行動を起こすための具体的なステップをお伝えします。この記事の行動リストを参考に、今日からあなたに合った一歩を踏み出せば、きっと後悔のない未来を築けます。

あなたのモヤモヤ、その正体は?~よくある不満の具体例と統計~

多くの会社員が「辞めたい」と感じる背景には、様々な具体的な理由が隠されています。漠然とした「モヤモヤ」の正体を見極めることが、次の一歩を踏み出すための第一歩です。自分の抱える不満が何なのかを明確にすることで、具体的な解決策が見えてくることがあります。

会社員の主なストレス要因と退職理由の深掘り

会社員が「辞めたい」と感じる主な理由には、以下のようなものがあります。

- 人間関係の悪化:上司、同僚、部下との関係性からくるストレスは、多くの人にとって退職を考える大きな要因となります。ハラスメントもこの中に含まれます。

- 給与・待遇への不満:自分の労働に見合わない給与、不透明な評価制度、昇給が見込めないといった金銭面での不満は、仕事へのモチベーションを大きく低下させます。

- 仕事内容への不満:毎日単調な作業の繰り返しでやりがいを感じない、スキルアップの機会がない、興味のない業務ばかりといった不満も、退職を考えるきっかけになります。

- 労働環境の悪化:長時間労働、過度な残業や休日出勤の多さ、ワークライフバランスが取れないといった問題は、心身の健康を損なう原因となり、退職を決意させる大きな理由です。

- 会社の将来性への不安:会社の業績悪化が見える、事業の方向性に疑問を感じるなど、将来への不安から退職を検討するケースも少なくありません。

- ハラスメント被害:パワーハラスメント(パワハラ)、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、モラルハラスメント(モラハラ)など、精神的・身体的苦痛を伴うハラスメントは、被害者の心身を深く傷つけ、退職に追い込む深刻な問題です。

データで見る「本当の退職理由」と「会社に伝える退職理由」のギャップ

多くの人が、会社を辞める際に「本当の理由」を伝えていないという現実があります。エン・ジャパンの2024年調査では、半数以上(54%)が退職時に「会社に伝えなかった本当の退職理由がある」と回答しています。この事実は、多くの人が本音を隠して退職している実態を示しており、「話しても理解してもらえないと思ったから」(46%)という理由が最多であることと繋がっています。従業員が本音を話せない環境では、根本的な問題解決が進まず、離職が繰り返される悪循環に陥りやすいと言えるでしょう。これは、企業が従業員のエンゲージメントを高める上で、表面的な制度導入だけでなく、本音で話せる風土作りが不可欠であることを示唆しています。

会社に伝えなかった本当の退職理由の1位は「人間関係が悪い」(46%)です。これは、職場の人間関係が、従業員にとって最も深刻で、かつ伝えにくい問題であることを浮き彫りにしています。一方で、会社に伝えた退職理由の1位は「別の職種にチャレンジしたい」(22%)であり、この理由は本当の退職理由では9位(6%)に過ぎません。この大きな乖離は、従業員が波風を立てずに退職したい、あるいは会社が本音を受け止めてくれないだろうという諦めから、建前を伝えていることを示唆しています。エデンレッドの調査(2024年)でも、人間関係の悪化は2022年から2024年にかけて35%から46%に大幅に増加しており、職場環境における人間関係の重要性が一層高まっていることを示唆しています。コロナ禍以降のリモートワークの普及やコミュニケーションの変化が、職場の人間関係に新たなストレスをもたらしている可能性も考えられます。対面でのコミュニケーション機会の減少が、誤解や不満の蓄積に繋がりやすくなっているのかもしれません。

また、2024年のデータで「成長の実感がなかった」が新たな退職理由として浮上している点も注目されます。これは、現代の労働者が単に給与や待遇だけでなく、自己成長やキャリア開発の機会を強く求めているというトレンドを示しています。企業は、従業員に適切な成長機会を提供し、キャリア自律を支援する仕組みを構築することが、人材定着において不可欠になっていると言えるでしょう。

多くの従業員が本当の退職理由を伝えない、特にハラスメントによる離職者の約7割が会社に理由を伝えていないという事実は、企業が自社の離職率の真の原因を正確に把握できていない可能性を示唆しています。これにより、適切な対策が打てず、優秀な人材の流出が続くリスクがあります。企業は、匿名アンケートや第三者機関によるヒアリングなど、従業員が安心して本音を話せるチャネルを積極的に設ける必要があります。

以下の表は、会社員が抱えるストレス要因と退職理由の現状を比較したものです。ご自身のモヤモヤがどこに当てはまるか、客観的に見つめ直すきっかけにしてください。

| 項目 | ストレス要因(連合2022年 / チューリッヒ生命2024年) | 本当の退職理由(エン・ジャパン2024年 / エデンレッド2024年) | 会社に伝えた退職理由(エン・ジャパン2024年) |

|---|---|---|---|

| 人間関係 | 1位:職場の人間関係(30.9%) / 上司・部下以外の社内の人間関係(15.4%)、上司との関係(13.6%) | 1位:人間関係が悪い(46%) | - |

| 給与・待遇 | 3位:地位・待遇(19.9%) / 1位:給与・賞与(金銭面)(21.7%) | 2位:給与が低い(34%) | - |

| 仕事内容 | 2位:仕事の量(22.8%) / 仕事内容(17.8%) | 仕事内容が合わない(18%) | - |

| 将来性 | - | 3位:会社の将来性に不安を感じた(23%) | - |

| 評価制度 | - | 4位:評価・人事制度に不満があった(22%) | - |

| 成長実感 | - | 成長の実感がなかった(13%) | - |

| 労働時間 | 残業時間が長いほどストレスが高い傾向 | 残業・休日出勤が多かった(16%) | - |

| 社風・風土 | - | 社風・風土が合わない(21%) | - |

| その他 | - | - | 1位:別の職種にチャレンジしたい(22%) / 家庭の事情(21%) |

選択肢1:今の職場で「モヤモヤ」を解消する!~現状改善とコミュニケーション術~

「辞める」という大きな決断をする前に、まずは今の職場でできることを試してみましょう。小さな一歩が、状況を大きく変えることがあります。

個人でできる職場環境改善のヒント

職場環境の改善は、会社全体で取り組むべき課題ですが、個人レベルでもできることはたくさんあります。

物理的な環境の改善

- デスク周りの整理整頓:自分の作業スペースを快適に保つことは、集中力向上に繋がります。

- 快適な椅子やデスクの導入提案:長時間座っても疲れにくい椅子や、作業しやすい高さに調整されたデスクは、働きやすさを大きく左右します。会社に導入を提案してみるのも良いでしょう。

- 空調や照明の調整:室温や湿度、照明の明るさなど、作業環境が不快に感じられる場合は、総務部門などに相談し、調整を依頼してみましょう。

- 休憩スペースの活用・提案:気分転換ができる休憩スペースは、ストレス解消やコミュニケーションの場としても役立ちます。もし社内に十分なスペースがなければ、設置を提案してみるのも一案です。

業務効率の改善

- 単調作業の効率化ツール導入提案:毎日繰り返される単調な作業に不満がある場合、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールや、デジタル化による効率化を上司に提案してみましょう。

- マニュアル作成の提案:日々のルーティン作業のマニュアルを作成することで、業務の標準化を図り、自分やチームの業務効率向上に貢献できます。新入社員への教育負担軽減にも繋がります。

- 情報共有アプリやチャットツールの活用提案:コミュニケーション不足が原因で業務に支障が出ている場合、社内SNSやチャットツールの導入を提案し、情報共有や連絡を円滑にすることで、職場の雰囲気が改善されることもあります。

働き方の柔軟性に関する提案

- テレワークやフレックスタイム制の導入提案:ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方(テレワーク、フレックスタイム制など)は、通勤負担の軽減やワークライフバランスの向上に繋がります。もし導入されていない場合、会社にそのメリットを説明し、導入を検討してもらうのも良いでしょう。

- 多様な休暇制度の導入提案:自分の誕生日などの記念日に利用できるアニバーサリー休暇や、ボランティア活動に利用できるボランティア休暇など、多様な休暇制度は社員の満足度を高めます。これらの制度が整っていない場合、提案してみることで、働きやすい環境づくりに貢献できる可能性があります。

上司や同僚との関係を円滑にするコミュニケーション術

人間関係はストレスの大きな要因ですが、コミュニケーションの取り方一つで改善できることがあります。

アサーティブコミュニケーション

自分の意見を正直に伝えつつ、相手の意見や感情も尊重する話し方です。「私は〜と思います」という主語で話し、具体的な事実を基に説明し、感情的にならず、相手の意見にも耳を傾けることが重要です。これにより、対立を避けつつ自己主張ができ、相互理解を深めることができます。

Iメッセージの活用

自分の気持ちを「私」を主語にして伝えることで、相手を責めずに状況を伝え、冷静な対話を促します。「あなたが遅刻したせいで困った」ではなく、「私はあなたの遅刻で困りました」のように表現することで、責任の押し付けを避け、相手に防衛的な態度を取らせにくくする効果があります。

報・連・相の徹底と工夫

- こまめな報・連・相を心がけ、上司の隠されたニーズ(何を望んでいるか)を推測する姿勢を持つことが大切です。上司の立場や目標を理解しようと努めることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

- 何かを伝える際は5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、結論から話すことで、簡潔かつ明確に情報を伝えられます。特に忙しい上司にとっては、結論から話すことで効率的な情報共有ができます。

- 疑問をぶつける際には、何でも闇雲に聞くのではなく、「このように業務を行った結果、この部分がうまくできません。何かご意見はありませんか?」という具合に、焦点を絞り、自分なりの意見を持ちつつ、前向きな姿勢で質問することが大切です。

傾聴の姿勢

相手の話をじっくり聞き、相づちや質問を交えることで関心を示し、信頼関係を築くことができます。相手が「話を聞いてもらえている」と感じることで、より深いコミュニケーションが生まれます。

フィードバックの受け止め方

上司や同僚からのフィードバックは、自分の成長の機会と捉え、ポジティブな点と改善点を組み合わせたフィードバックを素直に受け止める姿勢も大切です。これにより、相手との信頼関係が深まり、建設的な関係を築くことができます。

これらのコミュニケーション術は、単なる情報共有だけでなく、質の高い対話を通じて職場の心理的安全性を高め、ストレス軽減に直結します。企業が1on1ミーティングの導入や社内SNS・チャットツールの活用を通じて、意図的にコミュニケーションの場を創出することの重要性も示唆されています。

ストレスを和らげるセルフケアの具体例

仕事のストレスは心身に大きな影響を与えます。日々のセルフケアで、ストレスを溜め込まない工夫をしましょう。

職場でできること

- 深呼吸や軽いストレッチ:緊張やストレスで凝り固まった筋肉を緩め、体をリラックスさせる効果が期待できます。呼吸に集中することで、ネガティブな気持ちを落ち着かせることも可能です。長時間同じ姿勢でいる場合は、適度に手足を伸ばしたり身体をひねったりするだけでも心身がリフレッシュします。

- 気分転換好きな飲み物を飲む、気心の知れた同僚と雑談し、笑ってコミュニケーションをとることも、リフレッシュに繋がります。作り笑いでも、口角を上げて表情を作るだけでもストレス軽減効果があると言われています。

- 休憩時間の活用休憩時間にオフィスを出て軽く歩く(ウォーキング)ことは、気分転換や運動不足解消に効果的です。ウォーキング・ミーティングをオフィシャル会議とする企業事例もあります。

自宅や休日にできること

- 十分な休息・睡眠:睡眠不足はストレスを増加させ、メンタルヘルスに支障をきたす原因となります。日頃から十分な睡眠や休息を意識することが大切です。寝る前のスマートフォン操作やカフェイン、アルコールの摂取は睡眠の質を低下させるため控えましょう。

- バランスの良い食事と運動バランスの取れた食事や定期的な運動、入浴(湯船に浸かる)など、規則正しい生活を心がけることも重要です。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、精神を安定させるセロトニンの分泌を促し、ストレス緩和に繋がります。

- 趣味やリフレッシュ活動映画鑑賞や音楽鑑賞、ゲームなどの趣味を楽しむ、マッサージやアロマテラピーなどのリラクゼーションも効果的です。

- 周囲の人に相談ストレスを一人で抱え込まず、同僚や先輩、プライベートの友人や家族、専門家など周囲の人に話を聞いてもらうことも大切です。誰かに相談することは、ストレスによる心身へのネガティブな影響を弱めると言われています。悩みを言語化する過程で自身の気持ちや状況を整理でき、心が軽くなることが多いものです。

個人でできる改善策を実践し、小さな成功体験を積むことは、読者の「自己効力感」(自分には問題を解決する力があるという感覚)を高めることに繋がります。これは、後の「社内異動」や「転職」といった大きなキャリア選択においても、主体的に行動する「キャリア自律」の意識を育む土台となります。企業側も、従業員のキャリア自律を促す研修やキャリアコンサルタントとの面談機会の提供が、従業員のエンゲージメント向上と離職防止に繋がるという視点を持つべきです。

また、「ストレスチェックを活用する」というセルフケアのポイントは、個人のストレス状態を把握するだけでなく、組織全体のストレス要因を特定し、改善計画を立案する上で非常に有効なツールであることを示唆しています。ストレスチェックが義務化されている事業場でも「実施していない」が13.9%あるという現状は、企業が従業員のメンタルヘルスケアと職場環境改善に、より積極的に取り組む必要があることを浮き彫りにしています。

Q:上司に相談しても意味がないと感じるのですが、どうすれば良いでしょうか?

A: そのお気持ち、とてもよくわかります。多くの人が同じように感じているかもしれません。しかし、相談の仕方や事前準備を工夫することで、状況が変わる可能性もあります。

まず、相談する前に、交渉の目的を明確にし、上司の立場や懸念事項を予測することが重要です。上司もまた、自身の上司からのプレッシャーや会社の目標達成といった課題を抱えている可能性があります。データや事実を収集し、客観的な根拠を用意することで、あなたの主張に説得力が増します。また、複数の代替案を考えておくことも有効です。

次に、伝え方を工夫することも大切です。感情的にならず、「私は〜と感じています」と客観的に表現する「Iメッセージ」を意識しましょう。具体的な事実を基に説明し、建設的な代替案を提案することで、上司もあなたの意見を受け入れやすくなります。

もし、これらの工夫をしても上司との関係改善が見込めない場合や、相談しても状況が変わらないと感じる場合は、人事部門への相談を検討しましょう。具体的な事実と日時を時系列でまとめ、問題が業務効率やチーム関係に与える影響を明確にして相談することが効果的です。社内相談窓口があれば活用を検討してください。社員専用の相談窓口を開設することは、トラブルを一人で抱えこまないようにサポートし、人間関係による離職を未然に防ぐ効果も期待できます。

個人の努力でできることは限られています。もし、これらの個人でできる改善策を試しても根本的な解決にならない場合、それは組織側の問題(ハラスメント、不適切な評価、過重労働など)が根深いことを示唆しています。特に、ストレス要因のトップが「人間関係」や「給与」である現状を考えると、個人の努力だけでは限界があり、企業が組織的な取り組みを強化することが不可欠であると言えるでしょう。

選択肢2:新しい自分を見つける!~社内異動・配置転換という道~

今の会社は好きだけど、今の部署や仕事内容が合わない、人間関係に悩んでいる・・そんな時に検討したいのが社内異動や配置転換です。会社を辞めることなく、新たな環境で自分らしい働き方を見つけることができるかもしれません。

社内異動・配置転換のメリットとデメリット

社内異動や配置転換は、個人のキャリア形成と組織の活性化の両方に影響を与える重要な手段です。

メリット

- マンネリ化の防止とモチベーション向上:同じ業務の繰り返しによる飽きやモチベーション低下を防ぎ、新たな刺激でやる気を引き出します。新しい挑戦は、仕事への新鮮な気持ちをもたらします。

- 新たなスキル習得と視野の拡大:異なる部署や業務を経験することで、多様なスキルや知識を身につけ、キャリアの幅を広げられます。これは、将来的なキャリアアップや、より複雑な問題解決能力の向上に繋がります。

- 人間関係の改善:部署が変わることで、既存の人間関係の悩みが解消される可能性があります。新しい環境で、フラットな人間関係を再構築するチャンスが生まれます。

- 会社への貢献度向上:自身の適性や強みを活かせる部署に移ることで、より高いパフォーマンスを発揮し、会社への貢献度を高められます。結果として、良い人事評価や昇進・昇格にも繋がる可能性があります。

- 転職リスクの回避:会社を辞めることなく環境を変えられるため、転職に伴うリスク(給与ダウン、人間関係の再構築、新しい職場のミスマッチなど)を避けられます。

デメリット

- 一時的な生産性ダウン:新しい環境や業務に慣れるまで、一時的に生産性が落ちる可能性があります。これは、異動初期の適応期間として考慮すべき点です。

- モチベーションダウンのリスク:希望しない異動の場合、モチベーションが低下する恐れがあります。会社側が一方的に異動を命じる場合、従業員の納得を得られるような丁寧な説明や配慮が重要です。

- 専門性の向上制限:頻繁な異動は、特定の分野での専門性を深める機会を制限する可能性があります。ゼネラリストとしての成長は促されますが、スペシャリストを目指す場合は注意が必要です。

- 転居・単身赴任のリスク:転勤を伴う異動の場合、生活環境が大きく変わり、家族への影響や経済的負担が生じる可能性があります。近年、従業員の負担軽減のため、転勤を廃止する企業も増えていますが、依然として転勤を伴う異動は存在します。

男性において異動経験が昇進確率を高めるというデータは、日本企業におけるキャリアパスにおいて、多様な部署経験が依然として重要視されていることを示唆しています。これは、キャリアアップを目指す社員にとって、社内異動が単なる環境改善だけでなく、長期的なキャリア形成の手段としても有効であることを意味します。一方で、女性の異動経験が男性より少ないという点は、女性のキャリア形成における課題や、転勤廃止の動きが女性のキャリアに与える影響についても考察が必要です。

社内公募制度やキャリアカウンセリングの活用法

異動を検討する際には、会社の制度を積極的に活用することが重要です。

社内公募制度

- 従業員が自ら希望する部署やポジションに応募できる制度です。これにより、従業員は自身のキャリアを主体的に選択し、新しい仕事に挑戦する機会を得られます。これは、挑戦や活躍の場を求めて転職してしまうことを防ぐ効果も期待できます。

- ソニー株式会社では、所属部署に2年以上在籍していれば、上司の許可なく応募できる「キャリアチャレンジ制度」があり、年に2回(2月・8月)大規模な公募が行われています。イケア・ジャパンでは、すべてのポジションを公募で決める「オープン・イケア」という制度を導入しており、従業員の自己成長とキャリア形成を重視しています。

- 【活用ポイント】興味のある部署やポジションがあれば、積極的に情報を収集し、自身の経歴や志望動機を明確にして応募しましょう。応募時は上長の許可を不要とする運用であれば、現在の仕事からの逃避と見られるリスクを避けられます。不合格時のモチベーションダウンを避けるため、応募先部門からフィードバックを求めることも大切です。

社内キャリアカウンセリング

- 企業内に設置されているキャリアカウンセリングは、社内での昇進や部署異動を目指す際に役立ちます。自分のスキルや経験を見つめ直し、今後のキャリアプランを具体化するためのサポートが得られます。

- 【活用ポイント】自分の強みや改善点を知り、社内でのキャリアアップの可能性を探るために利用しましょう。ただし、転職も視野に入れている場合は、社内のキャリアカウンセリングでは企業に在籍し続けることが前提となるため、社外のキャリアカウンセリングの方が適している場合もあります。社外のキャリアコンサルタントに相談できる制度を設けている企業もあります。

社内公募制度のような「手挙げ異動」は今後増える傾向にあるものの、現状では「ごく限られたポジション」が対象となっている企業が約半数を占めるという課題があります。これは、従業員のキャリア自律を支援するという企業の意図と、実際の制度運用との間にギャップがあることを示唆しています。企業は、一般的なポジションを含む大規模な社内公募を基本とすることで、従業員のエンゲージメントと人材定着をより促進できる可能性があります。

日本企業が「メンバーシップ型雇用」から「ジョブ型雇用」へと移行する中で、社内異動のあり方も変化していく可能性があります。従業員が自らの意思で職務を選択できる社内公募制度は、ジョブ型雇用の考え方と親和性が高く、従業員の自律的なキャリア形成を支援する上でますます重要になるでしょう。

社内異動で成功した事例

社内異動は、実際に多くの会社員のキャリアを好転させています。

事例1:人間関係の改善と新たな発見

Aさん(30代、営業事務)は、部署内の人間関係に悩み、特に上司からの高圧的な態度にストレスを感じていました。社内公募制度を利用し、全く異なる企画部門へ異動。最初は不慣れな業務に戸惑ったものの、新しい部署ではフラットな人間関係が築け、自身のアイデアが採用される機会も増えました。結果的に、人間関係のストレスから解放されただけでなく、新たなスキルを習得し、仕事へのやりがいを取り戻すことができました。彼女は異動後、社内メンバーと話す機会が増え、交流が活発になったことを喜んでいます。

事例2:キャリアの幅を広げたエンジニア

Bさん(20代後半、開発エンジニア)は、現在の開発業務に物足りなさを感じ、もっとユーザーに近い立場でサービス開発に携わりたいと考えていました。社内公募で新規事業開発部門のポジションに応募。R&D部門から異動したことで、技術的な知識だけでなく、ビジネス視点やコミュニケーション能力を大きく伸ばすことができました。ソニーの事例のように、ソニーグループには本当に多様な分野の仕事があり、待遇を維持しつつ興味のある分野へ異動できるのは大きな強みです。彼は、外に出たからこそ、異なる考え方やマインドを持つ人ともきちんと話をすれば分かり合えるというコミュニケーションの基本に気づけたと語っています。

社内異動のメリットを最大限に活かすためには、単に異動するだけでなく、異動前の自己分析と情報収集、そして異動後の積極的な適応努力が不可欠です。特に、人間関係の改善を目的とする場合、新しい環境でも自らコミュニケーションを構築する姿勢が成功の鍵となります。個人の「キャリア自律」の意識と、企業側の「キャリア支援」が両輪となって機能することで、異動がより効果的なものになるでしょう。

異動しても状況は変わらないのではと不安です。異動を考える際に、どんなことに注意すれば良いでしょうか?

A: その不安、とてもよくわかります。異動が必ずしもすべてを解決するわけではない、という現実も確かにあります。しかし、異動は「今の会社で、新しい自分」を見つけるための大切なチャンスです。

異動を成功させるためには、いくつかのポイントがあります。

- 自己分析の徹底なぜ今の部署が合わないのか、異動先に何を求めるのかを明確にすることが重要です。漠然とした不満ではなく、具体的な課題を特定することで、異動の目的がはっきりします。

- 情報収集異動先の部署の仕事内容、雰囲気、人間関係について、事前に情報収集を徹底しましょう。社内SNSや、信頼できる同僚からの情報、可能であれば異動先の部署のメンバーに話を聞く(OB/OG訪問のような形)ことも有効です。

- 期待値の調整異動すればすべてが完璧になるわけではない、という現実を受け止めることも大切です。新しい環境には、また別の課題があるかもしれません。しかし、その課題が今の職場での課題よりも自分にとって乗り越えやすいものか、成長に繋がるものか、冷静に判断することが重要です。

- 積極的な姿勢異動後も、新しい環境に積極的に適応し、自らコミュニケーションを取る努力を続けることが成功の鍵となります。新しい人間関係を築くには時間とエネルギーが必要ですが、自ら心を開くことで、より良い関係性を築ける可能性が高まります。

もし異動がうまくいかなかったとしても、それは無駄な経験ではありません。そこで得た学びは、あなたのキャリアを考える上で必ず役立ちます。例えば、何が自分にとって本当に合わないのかが明確になったり、どのような環境であれば自分が力を発揮できるのかが分かったりするでしょう。異動は、あなたのキャリアの選択肢を広げるための一つのステップであり、最終的な解決策が見つからなかったとしても、次の選択肢(転職など)を考える上で貴重な経験となります。

選択肢3:新たな環境へ飛び出す!~後悔しない転職の考え方~

今の会社での現状改善や社内異動が難しい場合、または、今の会社では実現できない新たなチャレンジを強く望む場合は、転職が有力な選択肢となります。人生の大きな転機となる転職を、後悔なく進めるための考え方をお伝えします。

転職のメリット・デメリットと、成功率の現実

転職には大きなメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。

メリット

- 給与・待遇の改善:今の会社では望めない給与アップや、より良い福利厚生、労働条件(残業時間、休日など)を得られる可能性があります。

- 仕事内容・職種の変更興味のある分野や、よりやりがいを感じられる仕事に挑戦できます。単調な作業から解放され、新しい知識やスキルを習得する機会が得られるでしょう。

- 人間関係のリセット既存の人間関係のストレスから解放され、新たな人間関係をゼロから築くことができます。これは、特に人間関係が退職の大きな理由となっている人にとって、大きなメリットとなります。

- スキルアップ・キャリアチェンジ新しい環境で、これまでとは異なるスキルを習得したり、キャリアの方向性を大きく変えたりするチャンスがあります。

- 会社の将来性成長分野の企業や、安定した企業に身を置くことで、今の会社に感じていた将来への不安を解消できる可能性があります。

デメリット

- 転職活動の負担求人情報の収集、書類作成、面接対策など、時間や労力がかかり、精神的な負担も大きい場合があります。働きながらの活動は特に大変です。

- 未経験の環境への適応新しい職場での人間関係や企業文化、業務内容に慣れるまでに時間がかかります。期待と現実のギャップに直面することもあります。

- 給与・待遇のミスマッチ期待していた給与や待遇が得られない、または前職より悪化するリスクもゼロではありません。事前の情報収集と交渉が重要です。

- 早期離職のリスク 新しい職場が合わず、短期間で再び転職を考える事態になる可能性も残念ながら存在します。

転職成功率の現実を見てみましょう。厚生労働省のデータによると、転職希望者のうち実際に転職に至った人の割合は全体で45.2%です。これは、約半数弱の人が転職を実現している状況を示しています。この数字は、転職が一部の特別な人だけが成功するものではなく、多くの人にとって現実的な選択肢であることを示しています。

年代別の転職成功率と、転職活動を始める前の準備

転職成功率は、年代によって顕著な差が見られます。

- 20代:20~24歳で60.7%、25~29歳で50.3%と、全世代で最も高い成功率を示しています。若年層は金銭的な「安全欲求」がやりがいにつながる傾向があるため、給与アップやキャリアチェンジを目的とした転職が成功しやすいと言えるでしょう。

- 30代30~34歳、35~39歳ともに41.9%と、20代と比較すると成功率は下がりますが、依然として高い水準です。この年代は、これまでの経験やスキルを活かしつつ、マネジメントや専門性を高める転職を目指すことが多いです。

- 40代40~44歳で36.2%、45~49歳で36.6%と、年代が上がるにつれて成功率は徐々に低下する傾向が見られます。この年代以降は、これまでの経験や専門性がより一層問われるため、戦略的な転職活動が求められます。

20代の転職成功率が最も高く、年齢が上がるにつれて低下する傾向は、年齢が上がるほど転職の難易度が上がるという一般的な認識を裏付けています。これは、特に30代後半以降の読者に対して、「今すぐ行動しないとマズい」という潜在的な焦りを生み出す可能性があります。この焦りをポジティブな行動(自己分析、スキルアップ、計画的な活動)に繋げることが重要です。

また、20代が「給与・賞与をもらったとき」に最もやりがいを感じるのに対し、50代は「感謝をされたとき」にやりがいを感じる傾向があることは、世代によって仕事に求める価値観が異なることを示唆しています。転職を考える際、自身の年齢層が何を重視する傾向にあるかを理解することは、ミスマッチを防ぎ、より満足度の高い転職先を見つける上で役立つでしょう。

転職活動を始める前の準備

転職を成功させるためには、事前の準備が非常に重要です。

- 自己分析の徹底:なぜ辞めたいのか、何が不満なのかを明確にすることから始めましょう。その上で、自分の強み、スキル、経験、興味、価値観を棚卸しし、どんな仕事にやりがいを感じるか、どんな働き方をしたいか、将来どうなりたいのかを具体的に描くことが大切です。

- 情報収集:興味のある業界や企業、職種について徹底的に調べましょう。求人情報だけでなく、企業の文化や働き方、従業員の口コミなども参考にすると良いでしょう。

- スキルアップ・資格取得:転職に有利になるスキルや資格があれば、今の会社にいるうちに習得を目指すことも有効です。

- 働きながらの転職活動:経済的な安定を保ちながら、焦らずに活動を進めることが推奨されます。退職してから転職活動を始める場合、精神的なプレッシャーが大きくなることがあります。

「中途採用比率が過去最高37.6%に、新卒一括採用と終身雇用が『もう限界』」という見出しは、日本の雇用慣行が大きく変化し、「大転職時代」が到来していることを示唆しています。これは、転職が特別なことではなく、キャリア形成の一般的な選択肢となっている現状を読者に伝え、転職への心理的ハードルを下げる効果があります。同時に、企業側も人材流動性の高まりに対応するため、より魅力的な職場環境やキャリアパスを提供する必要があることを示唆しています。

キャリアアドバイザーの賢い活用法

転職活動は一人で行うと時間も労力もかかりますが、プロのサポートを借りることで効率的に進めることができます。

キャリアアドバイザーの役割とメリット

- キャリアアドバイザーは、求職者のスキル、希望、適性を明確にし、それにマッチする企業を絞り込んでくれます。

- 一人で求人を探して応募・面接などを行うよりもはるかにスムーズに就職・転職活動を進められます。

- 人材紹介会社は企業から手数料を得るため、求職者側の費用は基本的に発生しません。無料でプロのサポートを受けられるのは大きなメリットです。

- 非公開求人の紹介、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策、条件交渉の代行など、多岐にわたるサポートを受けられます。

キャリアアドバイザーは、あなたの強みや経験を客観的に評価し、最適な求人を見つける手助けをしてくれます。また、企業が求める人材像を理解しているため、効果的なアピール方法をアドバイスしてくれるでしょう。

チェックリスト:「後悔しない転職のために確認すべきこと」

転職は人生の大きな決断です。後悔しないために、以下のチェックリストを活用し、あなたの状況を客観的に確認してみましょう。

自己分析

- 今の会社を辞めたい本当の理由を書き出しましたか?(人間関係、給与、仕事内容など)

- 自分の強み、弱み、得意なこと、苦手なことを整理しましたか?

- どんな仕事にやりがいを感じるか、どんな働き方をしたいか明確にしましたか?

情報収集

- 興味のある業界や企業の情報を十分に集めましたか?

- 求人情報だけでなく、企業の文化や社風についても調べましたか?

- 希望する職種の市場価値や、必要なスキルを確認しましたか?

準備

- 履歴書、職務経歴書を最新の状態に更新しましたか?

- 面接で想定される質問への回答を準備しましたか?

- 転職エージェントやキャリアアドバイザーへの相談を検討しましたか?

- 今の会社にいるうちに、転職に役立つスキルや資格の取得を進めましたか?

リスクと計画

- 転職後の生活費や、一時的な収入減のリスクを考慮しましたか?

- 働きながら転職活動を進める計画を立てましたか?

- 転職先が決まるまで、今の会社を辞めない計画ですか?

- 退職時の引き継ぎや、円満退職のための準備を考えていますか?

「給与が低い・昇給が見込めない」が3年連続で転職理由の1位である一方で、「ハラスメントがあった」が17位から10位に急浮上しているというデータは、転職理由が経済的なものだけでなく、職場の心理的安全性や人間関係といった非経済的な要因も強く影響していることを示しています。転職を検討する際には、表面的な条件だけでなく、自身の心身の健康や働きがいといった本質的な要素を重視することの重要性も、このチェックリストを通じて確認できるでしょう。

ハラスメントに悩むあなたへ~一人で抱え込まないための行動リスト~

もしあなたがハラスメントに苦しんでいるなら、どうか一人で抱え込まないでください。ハラスメントは、あなたの心身を深く傷つけ、仕事のやる気を奪い、日常生活にまで影響を及ぼす深刻な問題です。具体的な行動を起こすことが何よりも大切です。

ハラスメントの種類と、被害の実態

ハラスメントには様々な種類があり、その被害は多くの職場で発生しています。

主なハラスメントの種類

厚生労働省が定義するパワーハラスメント(パワハラ)は、「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」の6種類に分類されます。

■具体例:「アホ」「給料泥棒」「のろま」「役立たず」などの暴言、必要のない長期間の別室隔離や自宅研修、集団での無視、業務に関係のない私的雑用の強制など。

その他、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、モラルハラスメント(モラハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)、カスタマーハラスメント(カスハラ)、アルコールハラスメント、エイジハラスメント、ロジカルハラスメント、リモートワークハラスメントなど、多岐にわたります。性的な言動による就業環境の害や不利益(セクハラ)、飲酒の強要や無配慮な言動(アルハラ)、正論を突き付けて追い詰める行為(ロジハラ)、テレワーク中の過度な監視やオンライン飲み会の強要(リモハラ)なども含まれます。

ハラスメント被害の実態

パーソルキャリアの2023年調査によると、ハラスメント被害経験者の51.9%が直近1年間でハラスメントを経験しており、これは決して他人事ではないことを示しています。

ハラスメントの加害者は「上司」が72.5%で最多であり、職場における権力勾配が問題の根源にあることがうかがえます。

被害による影響は深刻で、「仕事のやる気がなくなった」「心身に不調をきたした」「夜、眠れなくなった」といった精神的・身体的苦痛が上位に挙げられています。ハラスメントは、単なる職場環境の問題に留まらず、個人の健康と生活の質に直接的なダメージを与えることを意味します。

さらに、ハラスメント被害者の半数以上(53.6%)がハラスメントが原因で退職経験があると回答しています。

そして、ハラスメントを理由とした離職者のうち、約7割(年間57.3万人)が会社に退職理由を伝えていません。これは、ハラスメントが「暗数化」(潜在化)している深刻な問題を示唆しており、企業がハラスメントの実態を正確に把握できておらず、結果として「不十分な対策」(69.3%が不十分と回答)に繋がっているという悪循環を生み出しています。企業は、従業員が安心して相談できる環境(匿名性、秘密保持の徹底)を整備し、相談窓口の周知を徹底する責任があると言えるでしょう。

被害者の45.5%が「誰にも相談していない」と回答しており、相談相手としては「社内の信頼できる人」(26.6%)、「家族または配偶者や親族」(23.2%)が続きます。これは、多くの人が問題を内包し、適切なサポートを得られていない現状を示しています。

被害に遭った際の初期対応と証拠収集の具体的な方法

ハラスメントの被害に遭ったら、まず「証拠を集めること」が非常に重要です。客観的な証拠は、後の相談や交渉、法的措置において強力な武器となります。

初期対応のステップ

- 冷静になる時間を確保する:感情的になっていると、適切な判断が難しくなります。一度状況から離れ、深呼吸をするなどして冷静さを取り戻すことが大切です。

- 信頼できる人に話す:一人で抱え込まず、家族や友人、信頼できる同僚など、まずは身近な人に相談してみましょう。話すだけでも心が軽くなり、客観的な意見を得られることがあります。

- 心身の不調があれば医療機関を受診する:ハラスメントによるストレスで心身に不調(不眠、食欲不振、抑うつ気分など)を感じたら、精神科や心療内科を受診してください。医師の診断書は、ハラスメントによる心身の不調を証明する重要な証拠となります。通院履歴やカルテも同様に重要です。

証拠収集の具体的な方法

- 詳細な記録(メモ・日記):いつ、どこで、誰に、どのような行為(発言)をされたのか、目撃者の有無、自身の心身の状態などを時系列で具体的に記録します。日付、時間、場所、発言内容、行動を詳細に記載し、携帯電話のメモアプリやパソコンファイルに保管し、相手に見つからないように注意しましょう。

- 録音・録画:■音声録音

ボイスレコーダーや小型ICレコーダー、ペン型ボイスレコーダーなどを活用し、相手に気づかれずに録音します。民事訴訟では、相手の承諾なしの秘密録音も原則として証拠能力が認められるため、重要な証拠となり得ます。録音時には、加害者の名前を呼ぶ、録音した日時や場所を記録する、録音した音声を編集しないなどの注意点があります。

■動画録画

殴る、蹴るなどの暴行を受けている場合は、動画も有力な証拠です。小型カメラや隠しカメラの活用も検討できます。 - メール・チャット・SNSのやり取り:ハラスメントに該当するメール、チャット(LINEなど)、SNSのスクリーンショットや印刷物を保管します。不快だからといって削除しないことが重要です。

- 第三者の証言:目撃者がいる場合、その証言も客観的な証拠となります。協力してくれる人がいれば、陳述書の作成や証言を依頼しましょう。

録音・録画が最も直接的な証拠である一方で、日記、メール、診断書、第三者証言など、複数の間接的な証拠の積み重ねが重要であるという点は、被害者が「完璧な証拠がないから」と諦めることなく、手元にあるあらゆる情報を記録・保存することの重要性を強調しています。

頼れる相談先リスト

一人で抱え込まず、外部の力を借りることが重要です。多くの無料相談窓口がありますので、あなたの状況や目的に合わせて活用を検討してください。

社内の相談窓口

- 会社のハラスメント相談窓口:企業に設置されている相談窓口です。プライバシー保護や匿名での相談を受け付けているか確認しましょう。

- 労働組合・ユニオン:会社に労働組合があれば相談できます。ない場合は、個人でも加入できるユニオン(合同労働組合)に相談する選択肢もあります。労働者の立場に寄り添ってくれるのが特徴です。

社外の相談窓口(無料・公共機関)

- 総合労働相談コーナー(厚生労働省):全国各地に設置されており、パワハラだけでなくあらゆる労働問題を無料で相談できます。予約不要で、対面だけでなく電話での相談も可能です。必要に応じて適切な紛争解決機関の情報も提供してくれます。

- みんなの人権110番(法務省):差別や虐待、パワハラなど人権問題全般について相談できます。無料で秘密厳守で、必要に応じて調査や救済措置も取ってくれます。

- 法テラス(日本司法支援センター):国が設立した機関で、経済的に余裕がない場合、無料で法律相談ができ、弁護士費用の立て替え制度も利用できます。

- こころの耳(厚生労働省):働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトで、電話相談も可能です。

- ハラスメント悩み相談室(厚生労働省):職場のハラスメントに特化した無料相談窓口です。

弁護士・専門家

- 弁護士:損害賠償請求を検討している場合など、具体的な法的手段を考えている場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談するのが最も有効です。どのような証拠が必要か、訴訟の進め方などを具体的にアドバイスしてくれます。

- ベンナビ労働問題:ハラスメント問題が得意な弁護士を探せるサービスです。

これらの相談機関にはそれぞれ得意分野があります。総合労働相談コーナーが「あらゆる労働問題」に対応し、法テラスが「経済的支援」も提供する、弁護士が「法的手段」に特化するなど、自身の状況や目的に合わせて適切な相談先を選ぶことが重要です。また、NPO法人POSSEのように労働者側に立った相談を行う機関の存在は、中立的な立場では解決が難しいケースにおいて、より強力なサポートが得られる可能性を示しています。

チェックリスト:「ハラスメント被害時の行動チェックリスト」

ハラスメント被害は、放置すると心身の健康をさらに損なう可能性があります。以下のチェックリストを参考に、今日からできる具体的な行動を一つずつ進めていきましょう。

心身のケアと記録

- 心身に不調があれば、まず医療機関(精神科・心療内科)を受診しましたか?

- ハラスメントの内容を、日時、場所、加害者、具体的な言動、自身の感情などを詳細に記録したメモや日記をつけていますか?

- 録音や録画は試みましたか?(相手が一人の場合は秘密録音も有効です)

- メールやチャット、SNSでのやり取りなど、証拠となるものを保存していますか?

相談と情報収集

- 信頼できる家族や友人に相談しましたか?

- 社内の相談窓口や労働組合に相談しましたか?

- 社外の無料相談窓口(総合労働相談コーナー、みんなの人権110番、法テラスなど)に連絡しましたか?

- 弁護士への相談を検討しましたか?(特に損害賠償請求を考えている場合)

行動の準備

- 相談する際に、これまでの経緯や証拠を整理して伝えられるように準備しましたか?

- どのような解決を望むのか、自分の希望を明確にしましたか?

Q:ハラスメントの証拠がないと、どこにも相談できないのでしょうか?

A:いいえ、証拠がなくても決して相談できないということはありません。まずはあなたの話を聞いてくれる場所を見つけることが大切です。

相談すること自体が第一歩です。相談窓口や専門家は、あなたの話を聞き、どのような情報が証拠になり得るか、これからどう行動すべきか具体的にアドバイスしてくれます。例えば、詳細なメモの取り方や、録音・録画のコツ、あるいは第三者からの証言の集め方などを教えてくれるでしょう。

また、「証拠」は一つでなくても良いのです。決定的な録音や動画がなくても、日記やメモ、通院履歴、信頼できる人への相談履歴、メールのやり取りなど、複数の間接的な証拠を積み重ねることで、あなたの主張の信憑性は高まります。これらの証拠は、たとえ単独では弱くても、複数集まることで状況を裏付ける力になります。

証拠は後から集められることもあります。相談後、専門家のアドバイスを受けながら、録音や記録を始めることも可能です。場合によっては、探偵社のようなプロに証拠収集を依頼する選択肢もあります。何よりも、一人で抱え込まずに話すことが、状況を好転させるための最も重要な一歩です。

後悔しない未来のために、今日からできること

今の職場にモヤモヤを感じているなら、ただ我慢したり、感情的に辞める決断をするのはもったいない、というメッセージを再度強調させてください。あなたのモヤモヤは、実は解決できる可能性があります。

まずは、「今の職場で改善できること」「部署異動や配置転換の可能性」「新たな環境へ移る転職」の3つの選択肢を冷静に考えてみましょう。そして、特にハラスメントなどで苦しんでいるなら、一人で悩まずに外部の力を借りて具体的に行動を起こしましょう。この記事でご紹介した行動リストを参考に、今日からあなたに合った一歩を踏み出す勇気を持ってください。

キャリアの悩みは、時に孤独を感じさせるものです。しかし、あなたは一人ではありません。友人、家族、同僚、そして専門家など、あなたの話を聞いてくれる人は必ずいます。ストレスを一人で抱え込まず、誰かに話すだけでも、心の負担は大きく軽減されます。完璧な解決策が見つからなくても、小さな行動を積み重ねることが、未来を変える力になります。「どうしよう」と立ち止まるのではなく、「まずはこれだけやってみよう」という気持ちで、一歩踏み出してみませんか?

まとめ

最後まで読んで下さりありがとうございました。

この記事では、会社員の皆さんが抱える「モヤモヤ」を解消するための3つの選択肢と、ハラスメントに悩む方への具体的な行動リストをご紹介しました。

「現状改善」「社内異動」「転職」という選択肢は、それぞれメリット・デメリットがあり、あなたの状況や希望によって最適な道は異なります。大切なのは、自分の状況を客観的に見つめ直し、それぞれの選択肢を冷静に検討することです。

そして、どんな状況であっても、一人で抱え込まず、誰かに相談し、具体的な行動を起こすことが何よりも大切です。あなたのキャリアは、あなた自身が選ぶものです。後悔のない未来を築くために、今日からできることを一つずつ始めてみましょう。あなたの挑戦を心から応援しています!